Wie man webt, so kleidet man sich. Das gilt heute ebenso wie schon vor über 30.000 Jahren. Aus dieser Zeit stammen nämlich die ersten Zeugnisse dafür, dass wir Menschen schon immer den Hang und Drang dazu hatten, Einzelnes zu verdichten, zusammenzuführen und miteinander zu verbinden. Im Falle des Webens sind es Fäden oder auch Garne meistens aus Wolle, Seide, Flachs oder auch lebendigen Materialien wie Bast oder Pflanzenfasern.

Als Teil eines Gewebes geben diese Filamente ihre Individualität auf, um gleichzeitig etwas Gemeinsames und Größeres zu erschaffen: Tücher, Kleidung, Teppiche oder gar Tapeten. Aufwendig ornamentierte Prunkmäntel und Prachtroben, Gewebe als Grabbeigaben, Bandagen für Mumien.

Webend um die Welt

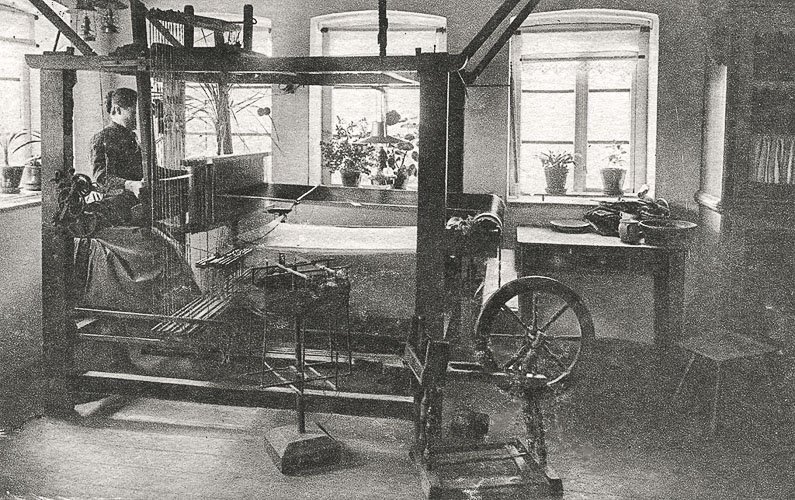

Noch bis in die Neuzeit wurden diese Textilien auf Handwebstühlen hergestellt. Ebenso wie viele andere Handwerke und deren Werkzeuge, entwickelte sich auch das Weben praktisch parallel an vielen verschiedenen Orten der Erde. Je nach Ressourcen – also vorhandenen Grundstoffen – und Lage (also ob am Wasser, auf dem Land oder in der Stadt), webte man auf einem Gewichtswebstuhl, auf einem horizontalen Webstuhl, einem Hoch- oder Grubenwebstuhl oder auch auf einem Tritt- oder Lendenwebstuhl. Dabei ging es horizontal oder vertikal, im Stehen oder im Sitzen an die Fäden und Garne.

Genauso unterschiedlich wie die Herkunft der Gewebe waren schließlich auch ihre Formen, Ornamente, Funktionen und Verwendungen. Gemeinsam haben alle Textilien, dass sich die Menschen den Weg hin zur Gewinnung und Aufbereitung des dafür notwendigen natürlichen Materials Schritt für Schritt erschließen mussten. Das geschah vor allem durch Anbau von Pflanzen und durch die Domestizierung und Zucht von Schafen.

Handwebstuhl mit Schaftmaschine im Textilen Zentrum Haslach, Oberösterreich – Karl Gruber, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Wolle vom Gotlandschaf nach der Schur und gewebt.

Insofern war auch die Sesshaftigkeit der Menschen eine weitere wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der Weberei. Denn auch wenn zumindest in Europa anfangs wohl im Stehen gewebt wurde, musste man – um einen Webstuhl mit schweren Gewichten oder großen Rahmen zu betreiben – einen festen „Wohnsitz“ haben, ob nun in Pfahlbausiedlungen oder im Schatten der Pyramiden.

Webe-weisender Handel

Unterschiedliche Webstühle und Webtechniken erlaubten die Herstellung ebenso verschiedener Textilien. Kürzere oder längere, schmale oder auch breitere Stoffe waren je nach Webgerät möglich. Und wer nicht wusste, wie man großflächig oder ornamental gemustert weben konnte, der importierte entsprechende Textilien, beispielsweise aus China, wo man lange schon mit Seidenstoffen arbeitete. Das Weben mit unterschiedlichen Materialien wurde von der Notwendigkeit zur Ware.

Von China und aus dem Orient her bahnten sich neue Muster, Stoffe und Techniken ihren Weg ins mittelalterliche Europa und erlebten dort Veränderungen, Anpassungen und Weiterentwicklungen. Die Erzeugnisse der Weberei wurden zur Handelsware, fanden ihren Weg über Byzanz und Griechenland nach Sizilien und Venedig, um von dort aus in den Norden und Westen Europas oder auch nach Russland zu gelangen.

Weben als Politikum

Bereits Karl der Große ließ sich von einer Gesandtschaft des Kalifen Harun ar-Raschid mit kostbaren Seidenstoffen beschenken. Seine Gefolgschaft wiederum staunte nicht schlecht über das aus feinstem Leinen gefertigte Vorzelt, unter dem sich die arabische Delegation aufhielt.

Ebenso war es Karl der Große, der in seiner Admonitio generalis, also in seiner allgemeinen Verfügung, verordnete, dass Frauen am Sonntag keine Stoffe weben, Wolle zupfen oder Flachs schlagen durften, sondern zur Messe gehen sollten. Dieses sonntägliche Webverbot galt für die Töchter des Königs jedoch nicht.

Der Normannenkönig Roger II. wiederum kam einem Krieg um die besten Köpfe der Weberzunft zuvor und entführte kurzerhand im 11. Jahrhundert die besten Seidenweber aus Korinth in sein sizilianisches Königreich, was wiederum in einem Handelskrieg mit Byzanz und Venedig gipfelte.

Piero del Pollaiolo, Portrait einer jungen Dame, ca. 1465, Gemäldegalerie Berlin – Piero del Pollaiolo, Public domain, via Wikimedia Commons

Frau an einem Handwebstuhl für Leinen in Bielefeld – Jöllenbeck um 1900

Verlag Tigges Gütersloh, Public domain, via Wikimedia Commons

Eine Weberzunft für die Zukunft

Wie jedes Handwerk auch, organisierten sich irgendwann auch die Weber zu einer Zunft, auch um am Reichtum der Städte und an deren Herrschaft teilhaben zu können. In Europa war das späte Mittelalter die Gründungszeit dieser Zusammenschlüsse. Denn je wichtiger die Webereien aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung wurden, desto mehr wollten sie natürlich auch die Fäden für ihre eigenen Interessen und Einnahmen ziehen – auch außerhalb der Tausenden kleineren und mittleren Weberwerkstätten.

Je organisierter und einflussreicher der Wirtschaftszweig Weben wurde, desto mehr schossen so genannte Hauswebereien aus dem Boden bzw. aus den Stuben und Kellern armer Bauernhäuser.

Für die Bauern nämlich, und vor allem für jene mit wenig Land, war die Web-Lohnarbeit ein bitter notwendiger Nebenverdienst. Meist mussten sie das Garn von ihren „Geschäftspartnern“ , den Faktoreien und Verlagssystemen abkaufen, davon dann auftragsarbeiten fertigen und diese wurden ihnen dann wiederum abgekauft. Oder aber, ein Meister vermittelte den Hauswebereien Aufträge und sicherte sich dafür eine Provision vom Lohn.

Romantisch, das steht wohl fest, war das Hausweben eher nicht, sonder harte und schlecht bezahlte Akkordarbeit im Familienverband.

Wenn Weber sich wehren

Bereits im Jahre 1369 kam es in Köln zu einem Aufstand der Weber, der über zwei Jahre währte. Grund für diesen Aufstand war der Wille der Kölner Weber, an der Macht der Patrizier zu partizipieren. Doch die Aristokraten ließen die Rebellion blutig niederschlagen, konfiszierten das Eigentum der Weber und verbannten die restlichen Aufrührer aus der Stadt.

In den späteren Jahrhunderten erhoben sich immer wieder Weber, um gegen ihre prekären Arbeits- und Lebensverhältnisse zu protestieren. Zu wenig Lohn, zu gierige Verleger, eine billigere Produktion aus dem industrialisierteren Ausland und auch der Siegeszug der Webautomaten Anfang des 19. Jahrhunderts treiben Lohnweber immer wieder auf die Straßen.

Zu den Aufständen, die besondere Beachtung dank literarischer Verarbeitung gefunden haben, zählt sicher der Aufstand der schlesischen Weber 1844. Sowohl Gerhart Hauptmanns Theaterstück „Die Weber“ wie auch Heinrich Heines Gedicht „Die schlesischen Weber“ nehmen das Leid, die Wut und letztlich auch die brutale Niederschlagung der schlesischen Weber-Revolte auf.

Carl Wilhelm Hübner, Die schlesischen Weber, 1846 – Machahn 16:14, 25 October 2006 (UTC), Public domain, via Wikimedia Commons

Lochkartengesteuerter Webstuhl frisst Webekunst

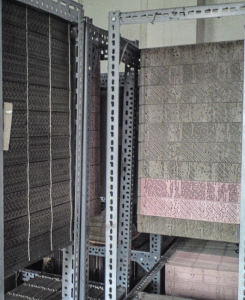

Das Jahr 1805 läutet respektive „locht“ das Ende der Handweberei ein – und das quasi auf Basis binärer Formeln. Der französische Seidenweber Joseph-Marie Jacquard erfindet auf Basis bereits bestehender technischer Webe-Neuerungen einen Webautomaten, der mithilfe von gelochten Pappkarten die Fadenhebung und Fadensenkung praktisch von alleine steuert.

Durch die Steuerung per endlose Lochkarten lassen sich fortan alle erdenklichen Muster auch von höchster Komplexität und Vielfalt schnell, günstig und in Masse und mechanisch fertigen. So senkt sich kurz nach Ende der Französischen Revolution die Guillotine über den Köpfen der Handwebereien.

So wie das webende Handwerk damit nach und nach zu Grabe getragen wird, so entsteht dank der Steuerung per Endlos-Lochkarten keine 100 Jahre später ein neues industrielles Leben. Auf Basis des Lochkarten-Prinzips von Jacquard erfand der US-Amerikaner Herman Hollerith Ende der 1890er-Jahre eine Tabulatormaschine zur (binären) Verarbeitung von Daten. Später sollte aus seinem damals gegründeten Unternehmen der Computer-Pionier IBM hervorgehen. So ebneten mechanisch verarbeitete Fasern den Weg für das, was wir heute als Internet und damit auch als eine Art Gewebe aus Milliarden loser Verbindungen kennen.

Damastweben, lochkartengesteuert

John William Waterhouse, Penelope and the Suitors, 1912, Aberdeen Art Gallery, John William Waterhouse, Public domain, via Wikimedia Commons

Verwobener Geschichtsstoff

Die Kunst des Webens und das Zusammenführen vieler dünner Fäden zu einem Erzählstrang: Wie könnte man diese beiden Bilder nicht als selbstverständliche Symbiose verstehen. Denn womöglich erzählten sich schon unsere Vorfahren spannende Geschichten, während sie Zweige und Äste zu Körben flochten und vielleicht auch später, als sie die ersten Schiffchen durch ihre Webstühle gleiten ließen.

Was mögen sie sich wohl erzählt haben? Vielleicht die Geschichte von Odysseus Gattin Penelope, die sich während der langjährigen Abwesenheit ihres heroischen Gattens ihre zahlreichen Verehrer vom Leibe hält, indem sie ihnen erzählt, dass sie ein Totentuch für ihren Schwiegervater webt, um dieses dann nachts wieder aufzutrennen?

Vielleicht sangen sie aber auch das Lied von Hiskias, dem König von Juda:

Zu Ende gewebt hab ich mein Leben wie ein Weber;

er schneidet mich ab vom Faden.

Oder aber sie lauschten der Geschichte von Delilah, die verzweifelt zu verstehen versuchte, wie sie den bärenstarken Samson an sich binden könnte. Ganz klar, durchs Zusammenflechten von sieben seiner Locken mit ihrem Webstuhl. Aber das ist eine andere Geschichte.